Umweltrisiken durch Wracks von Kriegsschiffen, U-Booten und Flugzeugen

Die Verschmutzung der Meere durch potenziell gefährliche Schiffswracks ist eine Bedrohung für die Meeresumwelt, , der bisher relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Eine Veröffentlichung der International Oil Spill Conference 2005 zeigte auf, dass Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg weltweit die größte Gruppe potenziell verschmutzender Schiffswracks darstellen und aufgrund ihres Alters besonders besorgniserregend sind. Die Autorenschaft schätzt, dass es 2004 in den Weltmeeren 8.569 potenziell verschmutzende Schiffswracks gab - davon 1.583 Tanker. 75 % der Wracks sind während des Zweiten Weltkriegs gesunken. Rund 80 Jahre später stellen diese Wracks immer noch ein erhebliches Risiko der Meeresverschmutzung dar (Michel, et al. 2005).

Mit der Zeit setzen Korrosion und Erosion den Wracks zu. Neuere Untersuchungen zeigen, dass sich ein Großteil der Wracks in einem kritischen Zustand befindet (International Oil Spill Conference). Dadurch steigt mit jedem Jahr das Risiko, dass Schadstoffe austreten. Besonders in den sensiblen Meeresökosystemen kann dies verheerende Folgen für Flora, Fauna und die Nutzung der Meere haben.

Umweltbedrohung durch Öl

Ein besonders drängendes Problem ist das in Wracks eingeschlossene Öl. Viele der gesunkenen Kriegsschiffe hatten noch große Mengen Treibstoff an Bord. Über die Jahre wird die Wandung der Tanks porös, und das Öl beginnt auszutreten. Die zur Wasseroberfläche perlenden Öltropfen werden auch als „Schwarze Tränen“ bezeichnet. Ein einziger Liter Öl kann bis zu eine Million Liter Wasser verschmutzen (Unfälle mit Wasser gefährdenden Stoffen). Größere Lecks könnten massive Umweltkatastrophen verursachen. Die Bergung oder Neutralisierung dieser Ölreste ist technisch anspruchsvoll, aber essenziell, um Meereslebensräume zu schützen.

Umweltbedrohung durch Munition

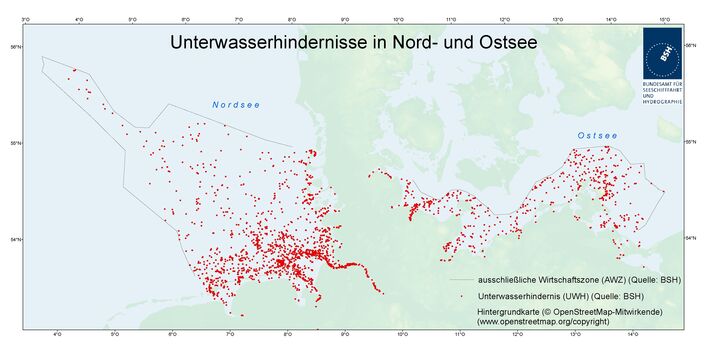

Neben Öl bergen viele Kriegswracks Munition, darunter Granaten, Minen und Torpedos. Die Munition enthält toxische Substanzen wie TNT, andere Sprengstoff-typische Verbindungen und Schwermetalle, die langsam in das Wasser freigesetzt werden. Die Umweltauswirkungen sind gravierend: Die Schadstoffe schädigen Meeresorganismen, reichern sich zum Teil in der Nahrungskette an und können langfristig über den regelmäßigen Verzehr von Meeresfrüchten auch den Menschen gefährden. Gleichzeitig stellen diese Altlasten ein Sicherheitsrisiko für die Schifffahrt, Fischerei und den Tourismus dar.