Das Umweltbewusstsein in Deutschland

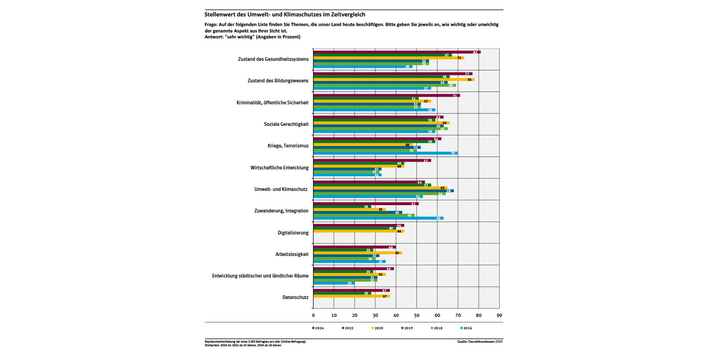

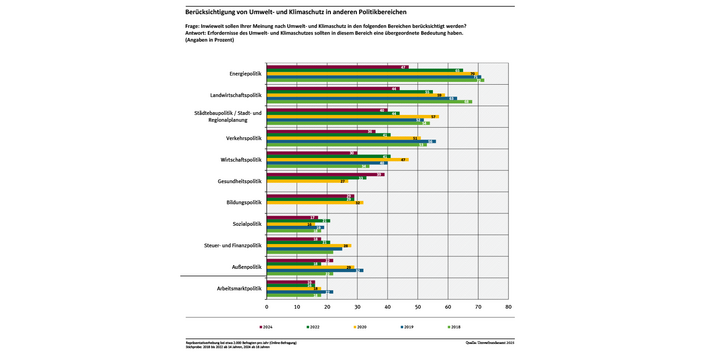

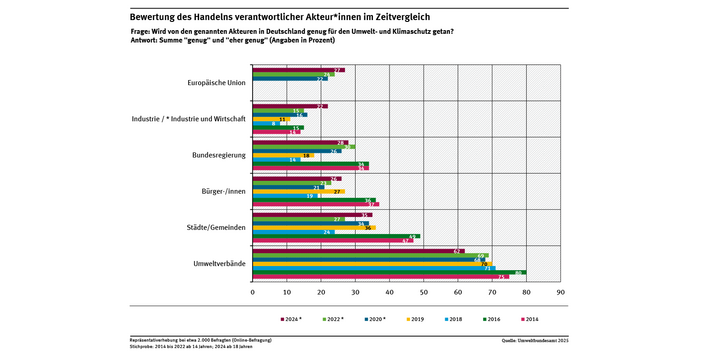

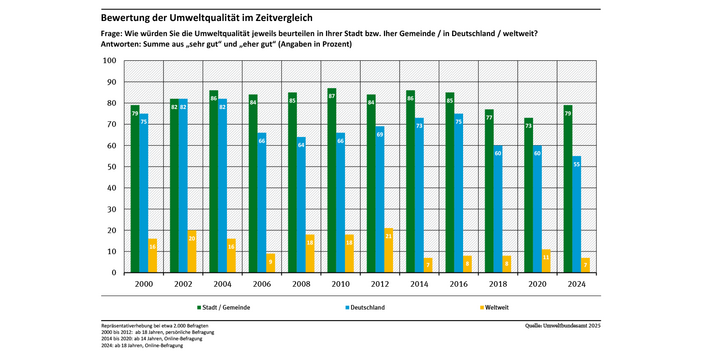

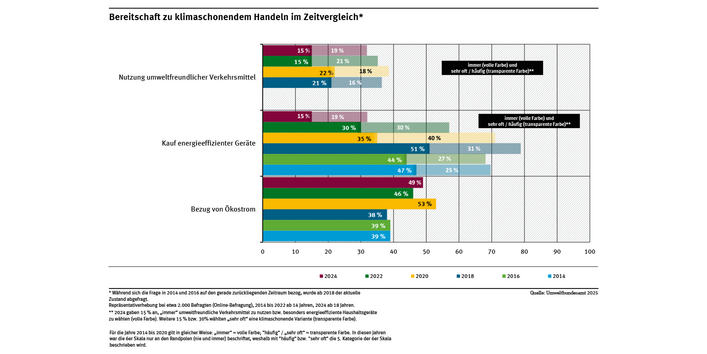

Das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt lassen seit 1996 alle zwei Jahre Bürgerinnen und Bürger in einer repräsentativen Umfrage nach ihren Einschätzungen zum Zustand der Umwelt, ihrem eigenen umweltrelevanten Verhalten sowie zu aktuellen Themen der Umweltpolitik befragen. Die neue Studie aus dem Jahr 2024 zeigt: Die Wichtigkeit des Umwelt- und Klimaschutzes ist angesichts der vielfältigen Krisen zurückgegangen. Das Thema hat aber weiterhin einen hohen Stellenwert für die Menschen in Deutschland.