Folgende Schritte wurden für die Entwicklung des risikobasierten LQI durchgeführt:

1. Festlegung von Expositions-Endpunktpaaren, also den betrachteten gesundheitlichen Effekten (Kausalität, Public Health Relevanz)

Der neue LQI bezieht sich überwiegend auf Endpunkte, die für die Gesundheit der Bevölkerung sowohl aufgrund ihrer Häufigkeit als auch aufgrund ihrer medizinischen Bedeutung eine große Rolle spielen. Es wurden vor allem Studien herangezogen, die Kurzzeitwirkungen von Luftschadstoffen auf Notfälle und Krankenhauseinweisungen analysiert haben. Für die betrachteten gesundheitlichen Effekte sollte ein kausaler oder wahrscheinlich kausaler Zusammenhang zwischen Schadstoffexposition und gesundheitlicher Wirkung für mehrere im Index vorkommende Luftschadstoffe bestehen.

Für die sogenannten Morbiditätsendpunkte wurden folgende Gesundheitseffekte ausgewählt:

- Krankenhauseinweisungen wegen Herz-Kreislauferkrankungen

- Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegserkrankungen

- Notfallaufnahmen oder Krankenhauseinweisungen wegen Asthma

Zusätzlich wurde auch die Mortalität berücksichtigt, da diese den schwerwiegendsten Endpunkt der Auswirkungen von Luftschadstoffen darstellt. Außerdem wird dadurch eine gewisse Vergleichbarkeit mit dem Europäischen Index hergestellt.

2. Literaturrecherche zu epidemiologischen Übersichtsarbeiten zu Gesundheitseffekten für die festgelegten Expositions-Endpunktpaare, Datenextraktion und Qualitätsbeurteilung

Für die oben genannten Endpunkte wurden Effektschätzer (relative Risiken) aus epidemiologischen Studien bzw. Übersichtsarbeiten und Metaanalysen ermittelt. Im vorliegenden Fall sind Effektschätzer der Anstieg an Fällen in Prozent pro erhöhter Schadstoffkonzentration um

10 µg/m3. Für PM10, PM2,5, NO2 und SO2 wurden Tagesmittelwerte (24h) extrahiert, während für O3 8h-Maximalwerte einbezogen wurden. Für Ozon wurden Übersichtsarbeiten aus Regionen herangezogen, die eine ähnliche Ozonbelastung wie in Deutschland aufweisen.

3. Transformation von Tageswerten auf Stundenwerte

Für eine aktuelle Einstufung der Belastung wurden die Effektschätzer aus der Literatur, die auf Tagesmittelwerten beruhen, auf 1h-Effektschätzer umgerechnet. Dies war möglich, da Studien belegen, dass die Effektschätzer für die 24h-Tagesmittelwerte hoch korreliert sind mit den – soweit vorhandenen - Effektschätzern für das jeweilige 1h-Tagesmaximum desselben Zeitraums.

4. Standardisierung der Schadstoffwirkungen auf PM2,5 als Referenzschadstoff

Um die gesundheitliche Wirkstärke der im Index enthaltenen Schadstoffkonzentrationen in jeder Indexklasse auf ein äquivalentes Niveau zu bringen, wurden Äquivalenzkoeffizienten berechnet. Der Äquivalenzkoeffizient ist der Wert, mit dem die jeweilige Schadstoffkonzentration multipliziert wird, um die gleiche Risikosteigerung pro Endpunkt wie bei einem Anstieg der PM2,5-Konzentration um 10 µg/m³ zu erreichen.

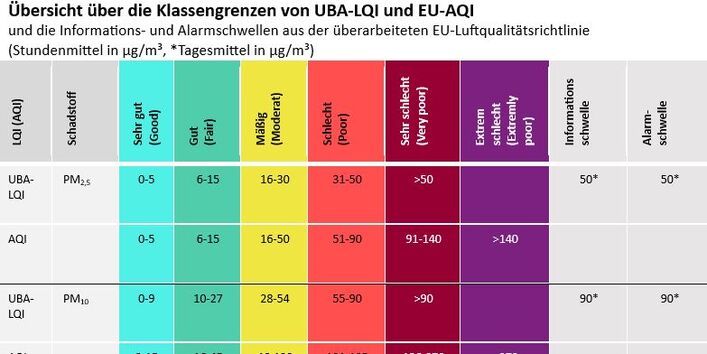

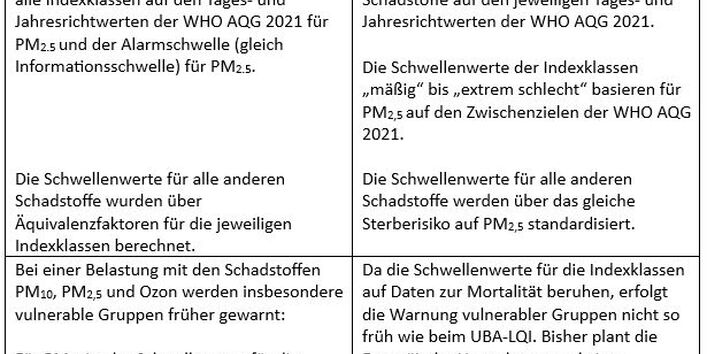

5. Festlegung von Bewertungsklassen für PM2,5 mittels WHO AQG 2021

Für die für den neuen LQI betrachteten Luftschadstoffe und die in Deutschland vorkommenden Luftschadstoffkonzentrationen liegen lineare Expositions-Wirkungsbeziehungen zwischen Schadstoffkonzentration und Gesundheitsendpunkt vor. Jede Konzentrationserhöhung führt zu einer Risikosteigerung und es gibt keine biologisch begründbaren Schwellenwerte, die eine deutliche Änderung des Risikos anzeigen. Zur Bestimmung der Klassengrenzen wurden deshalb der Jahresrichtwert für PM2,5 der WHO AQG 2021 (als unterer Wert) sowie die Informations- und Alarmschwellen der neuen Luftqualitätsrichtlinie (als oberer Wert) genutzt.

Festlegung der Klassengrenzen für PM2,5:

Klassengrenze zwischen sehr gut - gut

Für die Grenze zwischen „sehr gut“ und „gut“ wird der Richtwert nach den WHO AQG 2021 für den Jahresmittelwert von PM2,5 (5 µg/m3) genutzt. Die Erklärung hierfür ist, dass bei Einhaltung dieses Wertes auch das Risiko für die Entwicklung von chronischen Gesundheitseffekten sehr klein ist.

Klassengrenze zwischen gut - mäßig

Für die Grenze zwischen „gut“ und „mäßig“ wird der Richtwert nach den WHO AQG 2021 für den Tagesmittelwert von PM2,5 (15 µg/m3) genutzt. Die Begründung hierfür ist, dass entsprechend den Empfehlungen der WHO bei Einhaltung dieses Wertes das Risiko für Kurzzeiteffekte auf die Gesundheit gering ist.

Klassengrenze zwischen mäßig – schlecht

Als Grenze der Kategorie „mäßig“ zur Kategorie „schlecht“ wird der WHO AQG 2021 Richtwert für den Tagesmittelwert für PM2,5 von 15 µg/m3 in einen Stundenwert transformiert. Hierzu wird der Transformationsfaktor von 2 genutzt. Der errechnete 1h-Tagesmaximalwert beträgt 30 µg/m3 (15 µg/m3 x 2). Zwischen Tagesmittelwerten von 15 und 30 µg/m3 PM2,5 ist, entsprechend der Richtwert-Definition, das Risiko für schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen erhöht (WHO AQG 2021), was eine Einstufung als „mäßig“ begründet.

Klassengrenze zwischen schlecht – sehr schlecht

Für die Grenze zwischen „schlecht“ und „sehr schlecht“ wird die sogenannte Informationsschwelle der neuen Luftqualitätsrichtlinie für den Tagesmittelwert von PM2,5 (50 µg/m3) eingesetzt. Dieser Wert der Informationsschwelle wurde für den Index unverändert übernommen und nicht in einen Stundenwert umgerechnet. Auch wird die unterschiedliche Mittelungszeit für PM2,5 hier nicht berücksichtigt.

Eine Alternative zur Nutzung von gesetzlichen Alarm- oder Informationsschwellen könnte die Nutzung der Zwischenziele der WHO AQG 2021 sein. Sie sind jedoch ebenso wie gesetzliche Grenzwerte nicht gesundheitsbasiert. Die Zwischenziele der WHO AQG 2021 sind lediglich Hilfen, die Länder mit deutlich höheren Luftschadstoffbelastungen bei der Formulierung von Luftreinhaltungsprogrammen Orientierung geben sollen.

6. Berechnung von risikobasierten Bewertungsklassen für die anderen Schadstoffe und medizinisch-epidemiologische Überprüfung der Klassengrenzen

Ein zentraler Bestandteil des risikobasierten Index ist die Berechnung sogenannter Äquivalenzkoeffizienten. Diese ermöglichen, dass die gesundheitlichen Wirkungen der verschiedenen Schadstoffe, die im Index berücksichtigt werden, miteinander vergleichbar werden.

Dazu wird PM2,5 als Referenzschadstoff verwendet. Die Gründe sind:

- Für PM2,5 gibt es die meisten aktuellen epidemiologischen Studien.

- PM2,5 weist – verglichen mit den anderen Schadstoffen – pro Masseeinheit (z. B. Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) die stärksten gesundheitlichen Wirkungen auf.

- In Europa verursacht PM2,5 den größten Anteil an der Krankheitslast, die durch Luftverschmutzung entsteht.

Der Äquivalenzkoeffizient gibt an, mit welchem Faktor die Konzentration eines anderen Schadstoffs multipliziert werden muss, um eine gesundheitliche Wirkung zu erzielen, die einem Anstieg der PM2,5-Konzentration um 10 µg/m³ entspricht.

Äquivalenzkoeffizient = 1h-Effektschätzer für PM2,5/ 1h-Effektschätzer für Luftschadstoff X

Nach Festlegung der Klassengrenzen für PM2,5 wurden mithilfe der Äquivalenzkoeffizienten die Klassengrenzen für die anderen Schadstoffe bestimmt. Hierzu wurden die PM2,5-Klassengrenzen mit den Äquivalenzkoeffizienten für die jeweiligen Schadstoffe multipliziert.

7. Formulierung von Verhaltenstipps

Ein Schwerpunkt des neuen UBA-LQI ist die Prävention von negativen Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die Gesundheit. Dazu gibt er Verhaltenstipps [KS1] für die Allgemeinbevölkerung, aber insbesondere auch für vulnerable Gruppen wie Vorerkrankte, alte oder sehr junge Menschen und Schwangere. Kurzfristige hohe Belastungen durch Luftschadstoffe können bereits Auswirkungen auf die Gesundheit, vor allem bei besonders empfindlichen Menschen (vulnerable Gruppen) haben. Der neue UBA-LQI beruht auf stündlichen Daten, um aktuelle Verhaltenstipps geben zu können und Gesundheitseffekte zu vermeiden.

Die gesundheitsbezogenen Verhaltenstipps wurden auf Basis der aktualisierten Klassengrenzen und den daraus folgenden Bewertungsklassen des UBA-LQI entwickelt. Sie unterscheiden zwischen der Allgemeinbevölkerung und den vulnerablen Gruppen. Besonders wichtig sind Empfehlungen zur körperlichen Aktivität, da körperliche Aktivität einer der wichtigsten und stärksten individuellen Schutzfaktoren für die Gesundheit ist. Die Verhaltenstipps wurden deshalb so entwickelt, dass die Bevölkerung bei schlechter Luftqualität nicht entmutigt wird, im Freien körperlich aktiv zu sein.

Da die Bewertungsklassen für die einzelnen Schadstoffe vergleichbare Risikoerhöhungen für kurzfristige Gesundheitsendpunkte darstellen (Risikoäquivalenz), konnte auf eine schadstoffspezifische Formulierung von Verhaltenstipps verzichtet werden.

Weil die Luftqualität nicht immer die einzige Ursache für gesundheitliche Beschwerden ist, sollte grundsätzlich bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Symptomen auch unabhängig von der Luftqualität ärztliche Beratung erfolgen.