Technologieentwicklung der Offshore-Windenergieanlagen

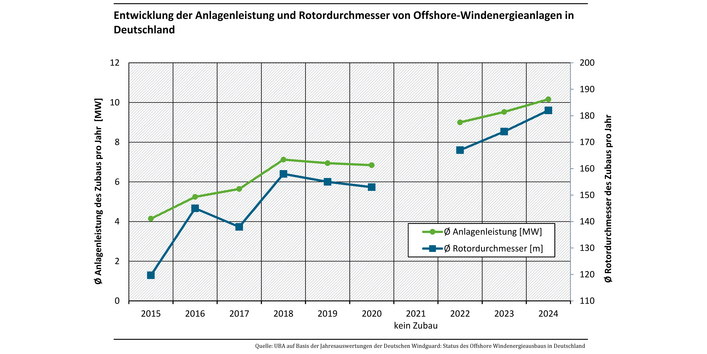

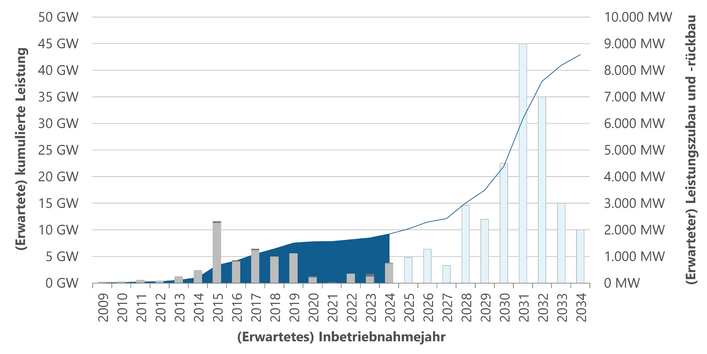

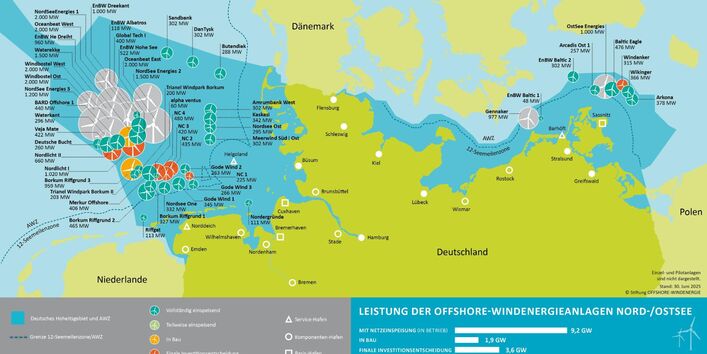

Die Offshore-Windenergie in Deutschland hat seit der Inbetriebnahme des ersten deutschen Windparks „Alpha Ventus“ im Jahr 2010 eine beeindruckende technische Entwicklung durchlaufen. In nur 15 Jahren hat sich die Leistungsfähigkeit der Anlagen verdreifacht: Während die ersten Prototypen in Alpha Ventus eine Nennleistung von 5 MW und einen Rotordurchmesser von 126 Metern aufwiesen, werden 2025 voraussichtlich die ersten 15-MW-Windenergieanlagen in den deutschen Meeren errichtet. Diese Anlagen haben Rotordurchmesser von über 200 Metern und werden in Abständen von mehr als einem Kilometer zueinander installiert. Ihre Rotorblätter haben die Länge eines Fußballfelds und sie erzeugen in weniger als 30 Minuten so viel Energie wie ein modernes Einfamilienhaus in einem ganzen Jahr verbraucht. Der technische Fortschritt zeigt sich nicht nur in der Größe, sondern auch in der Effizienz der Anlagen. Für die 2030er Jahre prognostizieren Experten eine Weiterentwicklung zu noch leistungsstärkeren Windenergieanlagen mit einer Kapazität von über 20 MW.