Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 70 Prozent der Bürger*innen glauben laut einer dbb-Befragung[1], dass der Staat mit seinen Aufgaben überfordert ist. In einer Zeit, die von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA) geprägt ist, stößt die klassische Verwaltung an ihre Grenzen. Gleichzeitig fordern aktuelle Initiativen und öffentliche Debatten eine grundlegende Erneuerung staatlichen Handelns und betonen die Notwendigkeit eines "modernen Staates". Das UBA-Forschungsvorhaben „E-Government weiterdenken“ setzt an diesem Punkt an.

E-Government weiterdenken: Experimentelle Verwaltung als Lösung

In Zeiten vielfacher Krisen zeigt das Forschungsvorhaben "E-Government weiterdenken", wie der Staat seine Handlungsfähigkeit durch experimentelles Arbeiten in einer Behörde verbessern kann. Mit dem Experiment als Gestaltungsprinzip und einem Fokus auf die Menschen und Nachhaltigkeit setzt das Vorhaben Impulse in der aktuellen Debatte um Staatsmodernisierung.

Inhaltsverzeichnis

-

Von der digitalen zur doppelten Transformation

-

Experimentelle Verwaltung als neues Paradigma

-

Konkrete Werkzeuge für den Verwaltungsgebrauch

-

Ein Schlüssel für gelingende Transformation: Organisationale Ambidextrie

-

Erfolgsbedingungen und Rahmenbedingungen in der experimentellen Verwaltung

-

Die Vision: Ein nachhaltigkeitsorientierter und zukunftsfähiger Staat

Von der digitalen zur doppelten Transformation

Die wichtigste Botschaft aus dem Forschungsbericht zu E-Government weiterdenken ist: Digitalisierung ist nicht gleich Transformation. Während Digitalisierung oft nur die technische Übersetzung analoger in digitale Prozesse meint, geht es bei der digitalen Transformation um einen tiefgreifenden Wandel von Strukturen, Prozessen und Kulturen in Behörden.

Einerseits müssen digitale Möglichkeiten für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung genutzt werden, andererseits muss die Digitalisierung selbst nachhaltig gestaltet werden. Das von 2021 bis 2024 durchgeführte Forschungsvorhaben integriert diese neue Perspektive der "doppelten Transformation" in sein eigenes Vorgehen. Diese Herausforderung bewältigen zu können, erfordert einen experimentellen Ansatz und eine grundlegende Neuausrichtung der gängigen Verwaltungspraxis.

Experimentelle Verwaltung als neues Paradigma

Im Kern des Forschungsvorhabens steht das Experiment als neues Gestaltungsprinzip einer zukunftsfähigen Verwaltung. Eine experimentelle Verwaltung zeichnet sich dadurch aus, dass sie bewusst neue Formen des staatlichen Handelns ausprobiert, aus Fehlern lernt und kontinuierlich ihre Praktiken und Bewältigungsstrategien verbessert.

Ob innovative Lösungsansätze die gewünschte Wirkung entfalten und welchen Einfluss komplexe Wechselbeziehungen auf deren Wirksamkeit haben, ist am Anfang eines transformativen Prozesses nicht klar. Sich dessen bewusst zu sein und anders mit dieser Unsicherheit umzugehen, ist eine neue Anforderung an Beschäftigte in Verwaltungen. Die Kompetenz, Nicht-Wissen experimentell und lernend aufzugreifen, ist für die Weiterentwicklung und Transformation von 'Staat' und 'Verwaltung' entscheidend, so eine wesentliche Erkenntnis der Forschung.

Dieser Ansatz geht weit über die bloße Bereitstellung digitaler Dienste hinaus. Das "E" in "E-Government" steht nicht nur für "elektronisch", sondern symbolisiert einen grundlegenden Wandel in den Rollenzuschreibungen, Selbstbildern und Interaktionsmustern im Staat-Bürger*innen-Verhältnis.

Konkrete Werkzeuge für den Verwaltungsgebrauch

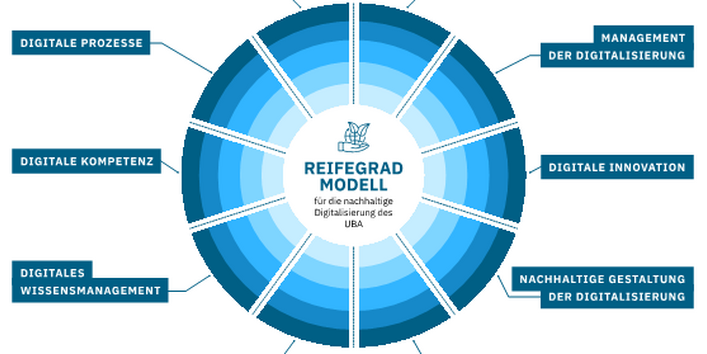

Im Forschungsvorhaben wurden Instrumente entwickelt und erprobt, die den Ansatz der experimentellen Verwaltung greifbar machen sollten. Die Instrumente sollten auch den Zugang zu niedrigschwelligen Gestaltungsmöglichkeiten verbessern. Im Ergebnis entstanden ein Reifegradmodell und ein Gov-Lab, die beide einen praktischen Werkzeugkasten aus Gestaltungselementen, Grundlagen, Werten und Methoden bilden.

1. Ein Reifegradmodell für nachhaltige Digitalisierung

Dieses speziell für die Umweltverwaltung entwickelte Bewertungsinstrument hilft dabei, den digitalen Reifegrad einer Behörde im Sinne einer Eigenverortung systematisch zu erfassen, besprechbar zu machen und entlang der erreichten Reife auch weiterzuentwickeln. Es umfasst zehn Gestaltungsdimensionen - von der strategischen Orientierung über die Führung bis hin zu digitalen Innovationen. Anders als bestehende komplexere Modelle schaut es genau auf die Menschen und die Nachhaltigkeit. Dabei ist es niedrigschwellig anpassbar, leicht verständlich und gut bedienbar.

2. Gov-Lab als Experimentierraum

Als zweites Instrument wurde ein Experimentierraum in Form eines Gov-Labs konzipiert und getestet – eine Würdigung der aktuellen Entwicklung von "Reallaboren“ in der Verwaltungslandschaft. Das Gov-Lab folgt in seiner Struktur einem Erkundungsprozess in drei Räumen:

- Problemraum: Gemeinsame Analyse und Durchdringung der Problemstellung

- Lösungsraum: Entwicklung innovativer Lösungsansätze

- Experimentierraum: Erprobung unter Realbedingungen mit der Mandatierung eines "kontrollierten Regelbruchs"

Diese Struktur setzt auf interdisziplinäre Entwicklungsteams, Agilität und zeitgemäße Kollaborationsformen. Sie bietet einen Ansatz, wie innovative Praktiken und deren Rahmenbedingungen etabliert werden können.

Ein Schlüssel für gelingende Transformation: Organisationale Ambidextrie

Eine zentrale Erkenntnis des Projekts zielt auf die Chancen organisationaler Ambidextrie (auch „Beidhändigkeit“) und meint damit die Fähigkeit einer Organisation, gleichzeitig effizient im Tagesgeschäft zu sein (Exploitation) und innovativ neue Wege für komplexe Herausforderungen zu erkunden (Exploration). Diese "Beidhändigkeit" ermöglicht es Verwaltungen, sowohl verlässlich zu arbeiten als auch innovative Lösungen zu entwickeln. Sie kann wesentliche Rahmenbedingungen für ein innovationsfreundliches Umfeld fördern.

Neues entsteht am besten aus neuem Denken: Ambidextrie erweitert den Blick auf die grundlegende Gestaltung von Verwaltung und kann für die Erneuerung staatlichen Handelns einen realistischen Entwicklungspfad zeichnen, ohne die Stabilität des regelbasierten Verwaltungshandelns zu gefährden. Allerdings müssen beide Hände - die der Exploration und der Exploitation - ineinander greifen. Das erfordert die Bereitschaft und Fähigkeit voneinander zu lernen, Vertrauen und Ausgleich.

Erfolgsbedingungen und Rahmenbedingungen in der experimentellen Verwaltung

Das Forschungsvorhaben identifiziert konkrete Voraussetzungen für eine experimentelle Verwaltung:

- Eine mandatierte Fehlerkultur, die kontrollierte Regelbrüche zur Innovation erlaubt

- Eine durch Führungskräfte aktiv geförderte Veränderungsbereitschaft

- Geschützte Experimentierräume mit klaren Regeln und Verantwortlichkeiten

- Eine moderne Geschäftsordnung, die sowohl Exploitation als auch Exploration ermöglicht

- Kommunikationskompetenzen auf allen Ebenen, die komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln lassen

- Verständnis und Integration der Belange einer nachhaltigkeitsorientierten Transformation „by Design“

Daraus ergeben sich institutionelle Rahmenbedingungen für eine umfassende Verwaltungsmodernisierung:

- Schaffung von Freiräumen und Experimentierklauseln für den "kontrollierten Regelbruch"

- Verankerung von Nachhaltigkeit in allen Transformationsprozessen als elementares Designprinzip

- Ausbalancierung von Exploitation und Exploration durch entsprechende Organisationsdesigns

- Ausreichende Ressourcen und Strukturen für Innovationsprojekte

- Legitimierende Handlungsbasis von der Idee bis zur Realisierung

- Einbeziehung externer Akteure aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft

Die Vision: Ein nachhaltigkeitsorientierter und zukunftsfähiger Staat

Im Zeitalter der digitalen Transformation muss der Staat anpassungsfähig auf verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse und Herausforderungen reagieren können. Die im Projekt "E-Government weiterdenken" entwickelten Ansätze zeigen wie: Durch experimentelles, lernendes Zusammenarbeiten in geschützten Räumen, in denen innovative Lösungen und Produkte sowie nachhaltige Organisations- oder Zukunftsdesigns entwickelt und getestet werden können, bevor sie flächendeckend umgesetzt werden.

In einer Zeit, in der die Forderung nach einer grundlegenden Staatsreform lauter wird, bietet das Forschungsvorhaben "E-Government weiterdenken" nicht nur theoretische Konzepte, sondern erprobte Werkzeuge für eine experimentelle, lernende Verwaltung an – mit Menschzentrierung und Nachhaltigkeit als universellen Fixpunkten auf dem Weg zu einem neuen Leitbild für den "digitalen Staat".