Warum ein funktionierender Landschaftswasserhaushalt zentral für Klima, Biodiversität und Mensch ist

Ein ausgeglichener Landschaftswasserhaushalt ist die Grundlage für gesunde, resiliente Ökosysteme, die Verfügbarkeit von Wasser für Mensch und Umwelt sowie die Widerstandsfähigkeit der Natur gegenüber Extremwetterereignissen. Doch durch den Klimawandel, intensive Landnutzung und weitreichende Eingriffe in natürliche Fluss- und Auen-Ökosysteme ist dieses Gleichgewicht zunehmend gestört.

In Deutschland sind nur 9 % der Flüsse und Seen in einem guten ökologischen Zustand. Das Ziel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird damit deutlich verfehlt. Gleichzeitig steigt der Druck auf Böden und Gewässer: Trockenperioden nehmen zu, Hochwasser – und Starkregenereignisse werden häufiger, die technischen Hochwasserschutzmaßnahmen stoßen an ihre Grenzen und Bewässerungsbedarfe nehmen zu.

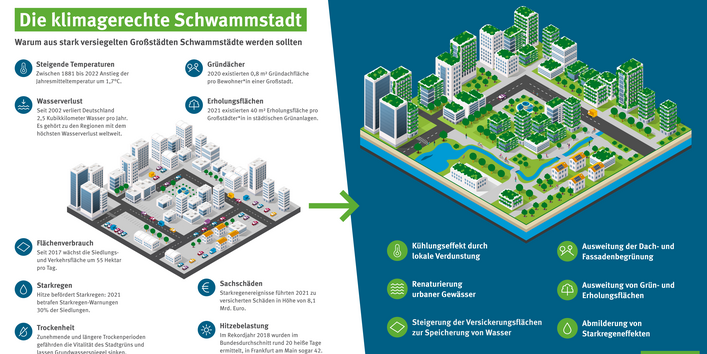

Um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, braucht es einen grundlegenden Wandel von einer derzeit entwässerten Landschaft hin zu einer klimaangepassten „Schwamm-Landschaft“, die Wasser zurückhält, speichert und langsam wieder abgibt.