Die wichtigsten Flächennutzungen

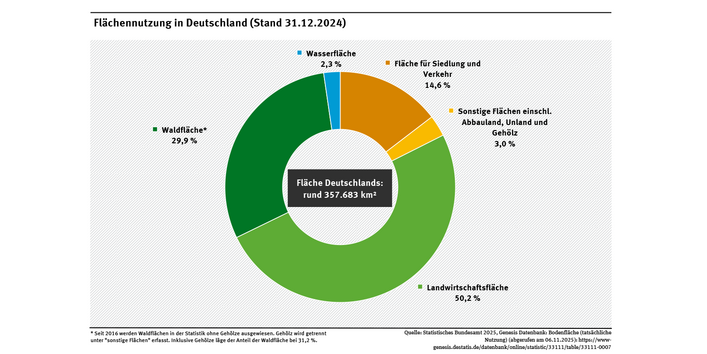

Deutschland hatte im Jahr 2024 eine Fläche von 357.683 Quadratkilometern (km²) (siehe Abb. „Flächennutzung in Deutschland“). Zur Gesamtfläche zählen unter anderem landwirtschaftlich genutzte Flächen, Waldflächen, Flächen für Siedlung und Verkehr, sowie Gewässer wie Seen, Flüsse, Kanäle und nahe Küstengewässer.

Wie Deutschlands Fläche genutzt wird, steht in den Grundstückskatastern, wird aber auch zunehmend durch Luftbilder und Satellitendaten überprüft. Grundlage der Nutzungsdaten ab 2016 sind die Angaben des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) der Länder:

- 50,2 % der Gesamtfläche wurden landwirtschaftlich genutzt.

- Wälder und Gehölze nahmen zusammen 31,2 % der Gesamtfläche ein, davon Wälder 29,9 %.

- Die Fläche für Siedlung und Verkehr (SuV-Fläche) ist die drittgrößte Nutzungsart. Sie nahm Ende 2024 14,6 % der Gesamtfläche in Anspruch. Zur SuV-Fläche zählen neben Flächen für Wohnen, öffentliche Zwecke oder Gewerbe auch Erholungsflächen, Friedhöfe und Verkehrsflächen.

- Seen, Flüsse, Kanäle und nahe Küstengewässer nahmen 2,3 % der deutschen Fläche ein.

- Die restliche Gesamtfläche sind „sonstige Flächen“. Dazu zählen „Abbauland“ wie Kies- oder Braunkohlengruben sowie „Unland“ wie Felsen, ehemaliges Militärgelände oder ehemalige Abraumhalden, und seit 2016 auch ungenutzte Vegetationsflächen wie Heideland, Moore, Sümpfe, Gehölze und Gewässerbegleitflächen.