Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erreichen – den Gewässern Naturfläche zurückgeben

Deutschland wird von einem dichten Netz von Bächen und Flüssen durchzogen. Die gesamte Länge aller Fließgewässer beträgt etwa 590.000 Kilometer. Dieses Gewässernetz wird intensiv genutzt und wurde zu Gunsten von Siedlungen, Landwirtschaft, Verkehr und Energiegewinnung weitreichend umgestaltet. Auf Grund der vielfältigen Eingriffe gilt nur noch 1 Prozent aller Fließgewässer als unbelastet. Die Ziele des Gewässerschutzes werden deutlich verfehlt. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert bis 2015 einen guten ökologischen Zustand der Fließgewässer herzustellen. Noch im Jahr 2022 wurde dieses Ziel in 90 Prozent der Bäche und Flüsse nicht erreicht (Wasserrahmenrichtlinie – Gewässer in Deutschland 2021. Fortschritte und Herausforderungen).

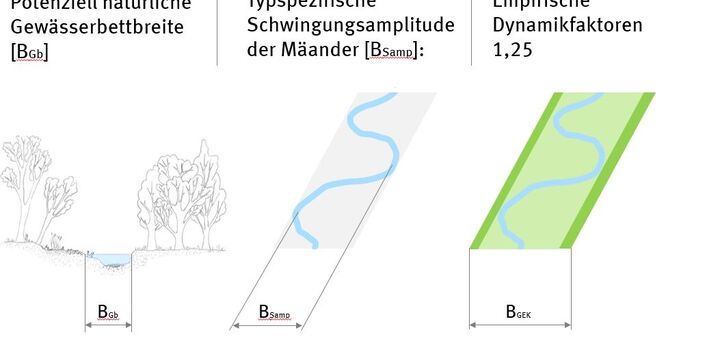

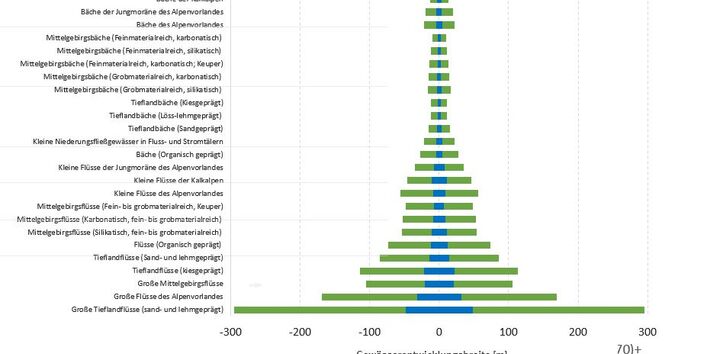

Ein guter ökologischer Zustand und vielfältige Lebensraumangebote für unterschiedlichste Organismen sind eng miteinander verknüpft. Bäche und Flüsse können diese typischen Lebensräume jedoch nur ausbilden, wenn ihnen dafür Fläche zur Verfügung steht. Mehr Fläche bedeutet mehr Lebensraum und mehr Biodiversität.

Mehr Fläche für Gewässer schafft nicht nur die nötigen Randbedingungen für einen nachhaltigen Gewässerschutz. Naturnahe Fluss- und Auenlandschaften können nachweislich über 40 verschiedene Funktionen erfüllen und sind multifunktonal ( Leistungen und Nutzen renaturierter Flüsse). Das Erschließen der Multifunktionalität eines Flächenziels für die Gewässerentwicklung ist daher auch Inhalt des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz und der Nationalen Wasserstrategie.